ビジネスを行う際には、報告・説明・提案・説得といったプレゼンを多々要求されます。

分かりやすいプレゼンの流れの作り方としてPREP法やSDS法があります。

この記事では、PREP法などを活用しプレゼン目的ごとでの資料作成の流れについて紹介をします。

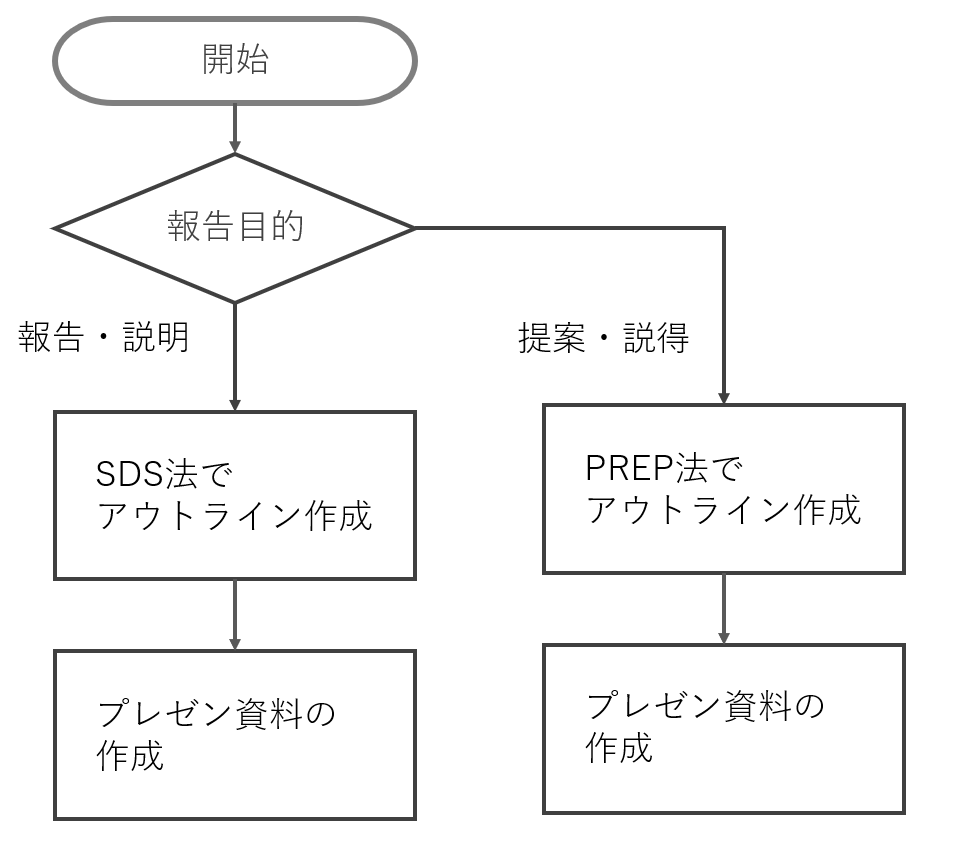

目的ごとでのプレゼン資料作成の流れ

プレゼンは、聞き手にアクションを求める「提案・説得」とアクションを求めない「報告・説明」に大別されます。

プレゼン目的に合わせて資料構成のテンプレートを選択します。

【提案・説得】PREP法でアウトラインの作成

提案や報告を行う場合にはPREP法という文書構成のテンプレートを使用すると分かりやすいです。

PREP法は、以下のような構成になっています。

PREP法でのアウトライン

(Point) 結論は、Pである

(Reason)Pの理由は、R1、R2、R3….である

(Example1) R1は、具体的には。。。

(Example2) R2は、具体的には。。。

(Point) よって結論は、Pである

提案や説得の場合には、上司やクライアントなどの被提案者が存在します。

提案者が提案をする場合には、被提案者に何らかのアクション(承認など)を期待しています。

基本のPREP法では、被提案者が求められるアクションについて考えられていません。

以下のように被提案者のアクションを想定したアウトラインを作成しておいた方が、よりわかりやすい資料になるでしょう。

被提案者のアクションを想定したPREP法でのアウトライン

(Expand)Aという背景で、Bを目的に提案し、Cをお願いをする

(Point)結論は、Pである

(Reason)Pの理由は、R1、R2、R3….である

(Example1) R1は、具体的には。。。

(Example2) R2は、具体的には。。。

(Point) よって結論は、Pである

(Expand) 被提案者は、Bの目的に対して、Cのアクションを行う。

【提案・説得】プレゼン資料の作成

アウトラインに沿って、パワーポイントなどでプレゼンスライドを作成します。

しかし、被提案者と提案者の前提知識の違いから、アウトラインのみでは理解できないという指摘を受けることがあるでしょう。

プレゼン時間等とのバランスを見ながら、各所に前提や詳細などの補足(Supplement)のスライドを追加し、プレゼン資料を完成させます。

プレゼン資料作成時の構成

(Expand) 新製品の生産のための新設備が必要という背景で、選定した設備の生産設備の導入を目的に、予算の確保をお願いをする。

(Point)結論は、設備Aが新製品の生産に最も適しており本設備を導入したい

(Supplement) 生産部では、来春発売の新製品に向けて設備選定を進めている

(Reason)設備Aを選定した理由は、R1:既存設備では機能不足、R2:競合製品と比較して低コストのためである

(Supplement) 新製品は従来製品と比較してパーツAに高い精度が要求されている

(Example1) R1は、具体的には既存設備では加工精度が不足している

(Supplement) 来年度の全体予算は100万円で、新設備は20万円程度の価格に収めたい。

(Example2) R2は、具体的には同機能の競合B,C社と比較して安い

(Point) よって結論は、設備Aが新製品の生産に最も適しており本設備を導入したい

(Expand) 被提案者は、新規設備Aの予算確保のお願いに対して、承認を行う。

【報告・説明】SDS法でのアウトラインの作成

報告や説明は、SDS法という文書構成が適しています。

SDS法でのアウトライン

(Summary) 全体の概要はAであり、結論はPである

(Details) Pの詳細はDである。

(Summary)よって結論はPである

(Details)には、以下のような手法でPについての詳細を記載します。

- 帰納法

- 演繹法

- 時系列

- 抽象→具体

- 起’転’承結

など

特に、セミナーなどでの説明の場合には、その説明を聞いて聞き手側が得られる価値を考慮しなければなりません。

聞き手にとっての価値を考慮したアウトラインを考えておくと良いでしょう。

聞き手の価値を考慮したSDS法でのアウトライン

(Summary) 全体の概要はAであり、結論はPである

(Details) Pの詳細はDである。

(Summary)よって結論はPである

(Value) Pは、聞き手にとってVの価値がある

【報告・説明】プレゼン資料の作成

アウトラインに沿って、パワーポイントなどでプレゼンスライドを作成します。

(Details)部を、プレゼン時間などを鑑みてボリューム感を調整します。

コメント